Nelle profondità delle mie ferite ho trovato i tesori che adornano il mio oggi.

Month: October 2023

Home

Home is not where you are born; home is where all your attempts to escape cease

Naguib Mahfouz

E io non lo so se, tutti i miei tentativi per provare a scappare, siano davvero cessati.

Il ballo in maschera

Cadde sul prato, con una capriola riuscì ad essere subito in piedi, sorrideva, ripetendo nella sua testa l’assurdità della scena e la vacuità dei dialoghi. Una porta si spalancò alla sua sinistra, due spiriti si materializzarono ai suoi fianchi, non erano minacciosi, ma con un gesto della mano trasparente gli fecero cenno di entrare. Non aveva scelta ed entrò.

Il grosso portone di legno era intarsiato, nell’ingresso alto e brillante, candelabri illuminavano a giorno la festa che stava già impazzando all’interno, delle maschere nere coprivano visi spigolosi e paffuti, uniformandoli in un unico mistero di colori e risatine soffuse.

Dalla grossa scalinata di fronte scendevano abbracciate coppie che non sarebbero durate più di una notte, ubriache o solo gaie.

L’ospite si guardò intorno, abbacinato, un cameriere gli si fece incontro, un vassoio d’argento sopra il guanto bianco immacolato.

– Assenzio? Gli chiese con un garbo che non gli era più stato riservato da chissà quanto tempo.

Fece cenno di no col capo, non ancora, proseguì spinto dai due spiriti che poi svanirono, lasciandogli il dubbio e, indosso, un profumo di incenso patchouli.

Dal salone alla sua destra uscì un uomo con un coltello piantato in gola, sorrideva, il sangue che zampillava gli macchiò il suo vestito di losanghe multicolori. “Venga, venga, ci si diverte qui”, sentì gorgogliare dalla sua gola prima di vederlo accasciarsi al suolo. “Gaspare ha ancora esagerato con l’assenzio”, disse una donna magra avanzando verso quel corpo esanime, oramai bianco, mentre altri scuotevano il capo di riprovazione.

Arlecchino l’acrobata aggrottò le sopracciglia, non c’erano altri coltelli piantati nei petti, solo cerone su visi scavati dalla solitudine e dall’incomprensione. “Ma ciao, anche tu qui?” disse una vocina effeminata di un cicisbeo in calzamaglia viola, non ce l’aveva con lui ma con un altro avventore. Si baciarono le guance sfiorandosi gli zigomi, simularono un abbraccio, senza toccarsi, come disgustati, eppure il volto esprimeva gioia di quel ritrovamento, come fosse inatteso.

Tutti presero ad abbracciarsi e salutarsi, finalmente, erano riuniti, chissà da quanto erano distanti, distaccati, separati. Chissà da chi, o da cosa? Perché non si erano contattati prima se il nodo che si era creato fra le loro intese era così denso? Si chiese Arlecchino, l’acrobata, mentre con una capriola, proprio nel centro del salone, riuscì a farsi dimenticare, proprio vicino al buffet dove dei tramezzini di pane bianchissimo e carne essiccata dei grigioni giacevano, tristi come sospiri.

– Assenzio? Chiese di nuovo il cameriere di prima, magro, con le tempie sguarnite e lo sguardo torvo da avvoltoio affamato.

Questa volta accettò, più per togliersi di torno quell’individuo che per la sete. Eppure l’assenzio era attraente, dall’alto del suo verde smeraldo e dal sapore intenso che prometteva di raccontare una nuova storia, in quella serata dove scorreva alcool, sangue e falsità, così bevve.

Una zuffa si scatenò poco lontano, proprio sulla terrazza, da cui entrava un vento gelido. Un tipo con una maschera da gatto stava provando a dare dei pugni ad uno con una maschera da orso, mentre una signora mezza nuda, con i fianchi grassi, urlava verso di loro qualcosa che sembravano essere i loro nomi. La zuffa attirò qualche curioso, la perversione nello sguardo, il sorriso accennato di chi aspetta il gesto proibito.

L’acrobata si mise a sedere su una sedia, in un angolo buio, in attesa di poter andar via, mentre il volume di una musica cacofonica suonata da un’orchestra di anziani moribondi, aumentò a dismisura; come aumentarono i baci e gli abbracci fra sconosciuti, persone vagavano con lo sguardo spento, con diversi coltelli infilati nella schiena sanguinante, si baciavano e sorridevano, sorridevano e si baciavano, poi leccavano le lame per sentire quel sapore di aceto e zucchero finto, mentre il colore rosso colorava gli angoli bavosi della loro bocca avida. Era tutto un salutarsi ed un raccontarsi, un ammirare con smorfie di meraviglia il grosso salone dorato che si chiudeva attorno a loro. “Libertà, libertà”, si sentì gridare da un angolo lontano, prima che una risata fragorosa accompagnasse il crollare di una sedia in legno e seta blu che si spaccò sotto il peso di tre persone, incastrate l’una sull’altra.

Un uomo vestito con uno smoking si avvicinò:”Che festa fantastica”, gli disse, come se lo vedesse davvero; poi, una donna vestita come una ballerina da charleston, nascosta da una maschera rossa, se lo portò via, prima che chiunque potesse rispondere. Serpeggiava una certa lascivia, che avrebbe fatto la funzione di tappo di bottiglie e bottiglioni vuoti, persi dietro ai racconti dei loro pasti, le foto dei loro piedi o del cane, mentre un gatto correva dietro un topo che aveva rubato un residuo, trascurabile, di camembert.

L’acrobata fece schioccare le dita, da dietro una tenda spessa come un sipario spuntò fuori il cameriere di prima, l’avvoltoio, stavolta gli sguardi si incrociarono come d’intesa.

Due bicchieri di assenzio gli brillarono fra le dita affusolate. Lui sorrise, e continuò a guardare, come se non ci fosse. Perché non ci voleva essere.

L’approvazione

L’approvazione è un bisogno artificiale.

L’appagamento silenzioso, prezioso e delicato, quello misurato con il metro giallo della sarta invisibile che è la nostra coscienza, si è diluito in un torrente sintetico e inquinato di ciò che è stato battezzato “coscienza sociale”. Questo fiume melmoso e opaco, roboante, che precipita verso una valle, urlando canzoni fatte di rumore, inghiotte ogni eccellenza individuale che non sappia affermare, per un legittimo e umano pudore, la propria indipendenza.

E’ un giudice severo come un teschio, che picchia il martelletto, condanna l’individuo, strangolandolo con le mani nodose e secche, come artigli di rapace. La non conformità ai canoni, quasi sempre vacui, privi di ogni sostanza intellettuale e umanità, è punita con l’emarginazione, l’esclusione, l’esilio in un’isola remota, dove ognuno inizia a coltivare un giardino colorato, in cui piangere la propria essenza, quasi perduta, come un profumo di fiori sul finire dell’estate.

La fabbricazione del bisogno di approvazione trucca la stadera su cui si pesano le stature sociali, il rango, la toga rossa nella quale ci si può avvolgere oppure no. E’ la lunga marcia dell’uomo che cammina fino a cadere esausto, oramai privo di ogni strato di grasso che separa la pelle dai muscoli, dilatati in uno sforzo irragionevole, come i nervi, tesissimi, come archi nell’atto di scoccare una, dieci, cento frecce, contro nemici immaginari, costrutti invisibili che minacciano la nostra apparenza, che compromettono l’approvazione, sacra, divinizzata, calcolata con numero di elettori, di likes, di followers, di discepoli, di dozzine di entità, spesso posticce come parrucchini a coprire la calvizie di crani tragicamente vuoti, riempiti di copia e incolla, di frasi ad effetto sotto culi ritoccati con photoshop.

L’approvazione è diventata più erotica del piacere estetico, di quello fisico, di una vittoria reale su un campo ostico giocato sul terreno, pesante e bagnato, dell’esistenza pura. Anche virtuale, l’approvazione è necessaria per andare avanti, sin dal mattino presto, nella luce blu o nei “blip” cacofonici di un telefono, dai bordi arrotondati e dai denti aguzzi, come quelli dei piranha, che rosicchiano le carni del tuo tempo, oramai perso, come il Minotauro, in un dedalo di app e cuoricini di amore finto.

L’approvazione è un bisogno artificiale, basta uno specchio e due occhi puliti.

Il resto non conta più nulla. E’ sfondo in dissolvenza.

Malheur à tout roman…

“Malheur à tout roman que le lecteur n’est pas pressé d’achever”

Jean le Rond d’Alembert

Let go…

La realtà

La realtà è dove si posa lo sguardo, il resto è solo il ricordo di sguardi passati.

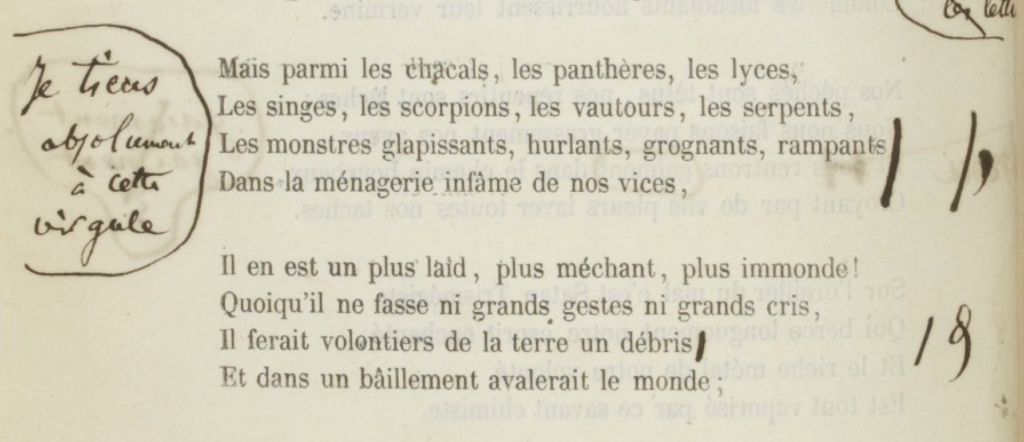

Je tiens absolument à cette virgule…

Questa è una parte di una delle pagine della correzione manoscritta di Charles Baudelaire a I Fiori del Male.

Je tiens absolument à cette virgule

La trovo una frase bellissima.

Da contemplare e meditare, potente come facente parte dell’Opera stessa. Necessaria.

Baudelaire non trova quella “virgola” importante; lui ci tiene, non poco, ma assolutamente.

E’ il mondo in un dettaglio, tutto il suo mondo in quella piccola, per molti probabilmente insulsa, virgola. In quella frase c’è lo sguardo del Poeta sulla sua opera e sulla rappresentazione del reale, poetico e letterario, c’è il suo sforzo nell’interminabile ricerca di armonia ed equilibrio, su cui si regge la potenza del colpo d’inchiostro impresso sulla carta.

E non si può manipolare con noncuranza, una mano esterna non può, non deve tralasciare o manomettere il messaggio, evidente eppure in codice. In quella virgola c’è il senso totale di quei versi, forse di tutta la creazione di Baudelaire.

Nel particolare l’universale.

L’assoluto.

Nelle piccole cose, messe lì, come per caso ma dove il Caso, stavolta, è rimasto lontano, a distanza rispettosa dell’Arte che si compiva e completava, in quello sbaffo, alla fine di una frase, come un errore ma che errore non è, come spesso sembra la Creazione, la Vita.

Je tiens absolument à cette virgule

Ed ora ci tengo anche io. Questa è tutta l’energia deflagrante dell’Artista, dell’uomo superiore che parla con le ombre senza tempo, che gli dettano la musica dell’esistenza, a volte con note dolorose, altre volte con melodie più suadenti. Un tratto di inchiostro che diventa scrigno dove viene costudita la passione e il senso di tutto. Ci tengo, assolutamente. Affinché non priviate il poema di quella pietra angolare, affinché l’umanità intera ne goda, si specchi in quella virgola su cui riposa un’intera impalcatura di pensiero, di creazione, di pena, di mani tremanti che vogliono rendere il senso profondo dell’essere, attraverso la parola.

Charles Baudelaire è stato un Maestro e proprio in quella frase, imperativa, essenziale, c’è tutto di lui. Un Maestro dell’apparenza, del finto insignificante, insignificante come poteva sembrare, forse, la sua stessa apparenza esteriore, ma invece pesante come interi pianeti di un sistema solare fatto di versi densi di senso viscoso, di segni codificati, di lettere e ritmi che, tutti insieme, girano attorno ad un unico Sole, bruciante e intenso, che è questa virgola, cette virgule. A cui lui teneva molto.

Complaisance et tolérance

« La complaisance pour l’adversaire est le signe distinctif de la débilité, c’est-à-dire de la tolérance, qui n’est en dernier ressort qu’une coquetterie d’agonisant » – Cioran (Écartèlement, 1979)

Demian — Herman Hesse

Una delle magie operate dalla Letteratura è il suo essere intrinsecamente inesauribile. Non solo come materiale a disposizione, naturalmente, ma soprattutto come fiamma, ardente e perpetua, di scoperta e riscoperta di sé, attraverso il prossimo.

Potremmo rileggere un’opera molteplici volte e ritrovarci a guardare quelle pagine come se fosse la prima volta, riconosciamo le parole, le frasi e le strutture ma non l’urto che ognuna di esse provoca cadendo nel nostro animo.

Herman Hesse credo appartenga a quella categoria di rari scrittori che riescono a parlare molte lingue e, in più, ha il raro pregio di farsi trovare quando i tempi sono giusti per essere trovato.

Demian è un po’ così, “piccolo capolavoro” definito da un altro immenso scrittore che è stato Mann. E forse l’aggettivo “piccolo” va un po’ stretto a questo romanzo breve in cui c’è tanta autobiografia di Hesse, che al momento della stesura incontrava Jung, e, anche, un pizzico di autobiografia di ognuno di noi.

Nell’incertezza infantile di Emile Sinclair e le vessazioni subite da Kromer, c’è tutta l’incertezza della nostra fanciullezza, esitante e piena di paure, dubbi sulla propria forza e sulla profondità di tunnel oscuri che il mondo ci mette davanti. Poi c’è l’incontro con un qualcuno o un evento che scatena in noi una riflessione, spesso in controtendenza, qualcosa che stride con la solida struttura a cui ci aggrappiamo, per non perdere quelle poche e traballanti incertezze su cui poggiamo i piedi, mentre saliamo, masso dopo masso, una scala di pietra scolpita nella roccia grezza della nostra esistenza.

Max Demian è uno spirito, un’immagine, un parametro, un sogno ed una realtà, tentatrice e seducente, è un’alterità che ci richiama verso lati nascosti della nostra stessa luna, alla scoperta di quello che siamo, non solo, ma quello che saremo.

Il rapporto fra Sinclair e Demian è un rapporto fra discepolo e maestro, senza mai sfociare nella soggezione, è un questionamento continuo, allo specchio, di un animo tormentato alla ricerca di nuove risposte, a domande che nascono man mano che la crescita, fisica, mentale e spirituale, si impone a noi.

Sinclair cresce, va in una scuola lontana dalla famiglia, legge Novalis e Nietzsche, conosce persone e si perde nel vino, poi si ritrova, perché nel fondo è un curioso, un vivo, qualcuno che non si ferma alla banalità dell’apparenza del reale ma cerca l’oltre, come Demian, come chiunque ascolti la musica che suona lontano, nello spazio immaginato da Pitagora.

Demian è un romanzo di iniziazione che tocca corde profonde, della nostra stessa crescita.

Breve eppure implacabile. Come una pallottola.